摘要:中国佛塔,是在印度佛教传入中国后,因中印文化的互动而生。中国佛塔主要体现在三大地域:一是汉地佛塔,主要是印度文化与中国汉文化的互动而产生;二是藏地佛塔,主要是印度文化与中国藏文化的互动而出现;三是云南佛塔,特别是滇南佛塔,主要是东南亚文化与中国傣族文化的互动而形成。中国三大地域的佛塔,在跨文化的互动中,都根据本土文化的需要,在佛塔这一建筑形态上,进行了艺术形式的创新和观念内容的重构,使佛塔成为中国文化的有机组成部分,而且在三大地域,创造出具有中国特色的三大佛塔体系结构。

佛塔与佛教来到中国主要有三条传播路径:一是经中亚到中国新疆到汉地,称为北传;二是由东南亚进入云南等地,以及由海上进入东部沿海地区,可谓南传;三是翻过喜马拉雅山进入中国西藏,可谓中路。这里北传时间最早,在印度文化与汉文化的互动中,演变成了独具特色的汉佛与汉塔类型。中路和南路稍迟。中路在印度文化与中国藏区文化的互动中,形成了独具特色的藏佛和藏塔。云南佛塔则较多元,既有由东南亚来的上座部佛教塔,主要在滇南地区,也有西藏传入的藏塔,主要在滇西地区,还有从汉地传入的禅宗与密宗,主要在滇中地区。总体而言,汉地的汉式塔和西藏的藏式塔构成了中国塔多元互动的主色,同时也形成了整个佛教文化圈中的中国特色。云南佛塔除了受南亚上座部佛塔的影响外,又因北传汉塔和中传藏塔及南亚塔的进入,形成多元塔象,其中滇南地区在滇南文化与东南亚文化的互动中,形成了不同于汉地和藏地的滇南佛塔。中国佛塔形成的汉地、藏地、滇南三种大类,以一种独特的方式,体现中国文化在文明互鉴中的深厚智慧和创造活力,内容非常丰富。下面以三大佛塔类型为主线讲述。虽然从时间上看,汉塔在先而藏塔在后,但藏塔从元代起进入汉地,也与汉塔形成交相辉映的景观。因此,基于类型学,从藏塔讲起,较为方便,使中国佛塔三大类的呈现更为清楚。但讲中国佛塔之前,稍交待一下佛塔的起源与初旨。塔作为建筑形式,是印度传统中的陵墓,佛教将之进行了思想上的提炼,作为存放释迦牟尼佛骨之处,佛陀之死,非芸芸众生之死,芸芸众生死后还要继续轮回,佛陀不再轮回,而进入永生,因此佛陀之死不是一般生物学上的死,而乃观念上的涅槃。佛塔,在佛教使用的两种最重要的文字—巴利文和梵文中,都有三层相互关联的含义:一是死者陵墓,二为神灵之庙,三为高显之形。第三义为佛塔的建筑外形,前两义为生与死的辩证统一,佛骨是超越轮回的象征,是佛陀作为最高智慧之神的体现,从而佛骨等于佛陀、等于佛教的核心思想—涅槃,成为佛塔的主旨。涅槃之空是佛教思想的核心,第一义与第三义的结合,佛塔的建筑外形呈现为宇宙象征。佛陀作为世界的主神,在文献中,住在宇宙的中心须弥山上,因此,第二义与第三义的结合,佛塔在建筑形式上,体现为须弥圣山的象征。简而言之,佛塔这一建筑形式,内蕴着三重象征:一是超越轮回的涅槃象征,二是按佛理运行的宇宙象征,三是宇宙中心的须弥圣山象征。佛教外传,在跨文化的互动中,产生了变异,主要体现在东南亚诸国的佛塔和中国佛塔上。佛塔在印度,其标准型是桑奇大塔,在桑奇大塔的基本结构中,又有一系列演进,不是本文的主题,他文详论,只把桑奇大塔的基本结构及其演变诸形呈现一下,作为讲中国佛塔在跨文化互动中演变和创新的基础。

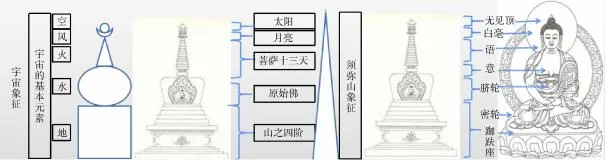

图1 印度佛塔各种类型

资料来源:据J.C.Harle,The Art and Architecture of Indian Subcontinent(NewYork:Viking Penguin Inc,1986,P.70)、刘畅《西藏佛塔研究》(南京工业大学2012年硕士学位论文,第8、13-15页)重组而成。

桑奇大塔由五部分构成:圆形基台、半球形覆体、方形平台、刹杆、杆上相轮及刹盖。这五部分构成了佛塔的基本结构,佛塔在印度本土的演进,以及跨文化展开,都是在这五部分的结构中进行变形而成,当然如何变形,由文化互动中的具体情况而定。图1中的塔1至塔4呈现了印度塔在本土因时因地因情因境产生的变化,还内蕴着塔从之前传统到之后新质的变化。塔5和塔6则体现了塔在犍陀罗地区因与希腊和波斯文化互动之后产生的变化,最主要的点是基台由圆而方,使印度在宇宙象征上出现了重构。如果说,桑奇大塔以及塔1至塔4主要与佛塔的南亚类型相关,那么,犍陀罗塔则主要与佛塔的北传相连。有了这一基础,就可以进入对中国佛塔的讨论了。

一、藏地佛塔:艺术形式创新与观念内容重构

西藏佛教,开始于吐蕃国王松赞干布(617—650)时期,由之而后,发展出非常丰富的内容。从佛塔的角度讲,在西藏周边,西有印度和尼泊尔的佛塔,南有南亚佛塔,北有中亚和新疆的佛塔,东有汉地佛塔。在各方的影响及互动中,西藏佛域形成了自己的艺术形式和观念重构。从历史与逻辑的结合上,可以把西藏佛塔归纳为两个层次:基本层面和四向展开。先讲基本层面,如图2:

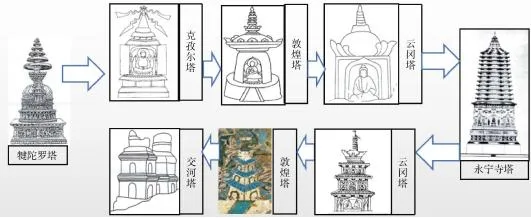

图2 西藏佛塔的基本形状与三重象征

资料来源:据拉毛杰《藏传佛塔文化研究》(中央民族大学2007年硕士学位论文,第21页)及百度图片重组而成。

藏塔的基本形状如图2所示,其外在形式类似于南亚塔,但佛陀像不是如斯里兰卡那样放在塔前平台与相轮之前的位置,而在中间的宝瓶中。其主体的宝瓶,与缅甸、泰国、老挝的皆不同,而具有西藏的本土特色。藏传佛教的吉祥八宝中,就有宝瓶,老挝塔瓶形为长方形,西藏塔宝瓶为圆,为了区别,亦可称藏塔之瓶为宝罐。罐源于雚,天空之神鸟,吉祥八宝(法轮、法螺、宝伞、法幢、莲花、宝瓶、双鱼、吉祥结)中有水中之鱼,而无空中之鸟,雚即鸟也。藏塔的结构仍为佛塔原型中的五个部分在西藏的变体,方之基台、圆之宝罐、向上相轮、轮上的新月、新月上带的圆日。这一新变后,藏塔结构内蕴着三层象征:一是宇宙象征。方形之阶为地,圆形宝罐为水,向上三角为火,新月为风,圆日为空,佛塔象征着以地水火风这四大元素为基础、以空为本质的宇宙整体。二是须弥圣山象征。方形之阶为上圣山的路,圆形宝罐中为圣山中心的原始佛,相轮为围绕佛陀的菩萨十三天,相轮顶上为环绕宇宙圣山运行的月亮与太阳,佛塔象征宇宙中心的须弥圣山。三是佛陀本身的象征。方形台阶象征佛陀的跏趺座和密轮,圆形宝罐象征佛陀的脐轮,宝罐与相轮之间的小圆圈象征佛陀心中之意,相轮象征佛陀的口中之语,相轮和新月之间圆饰象征佛陀双眉中的白毫,新月与圆日象征佛陀头髻上的无见顶,佛塔是佛陀本身的象征。藏塔的三重象征,把印度塔的宇宙象征、圣山象征与南亚塔的圣山象征与佛陀象征结合在一起。总之,藏塔在艺术创新和观念重构的合一中,形成了具有藏佛特点的标准塔式。

藏塔以标准型为基础,又有多方面的展开,其展开的基础,与南亚诸国相似,建立在佛塔与佛寺的关系上,但又与南亚有所不同。南亚之寺里,以塔为中心,是塔寺,西藏的佛寺里,中心是佛殿,塔的多方面展开,服务于佛殿的整体,佛寺与整个西藏地理又处于虚实相生的多重关系中,佛塔是在塔、寺、地域的一种有机关联中展开的,其主要方向如图3:

图3 藏塔的标准型及其四大展开方向

资料来源:据刘畅《西藏佛塔研究》(南京工业大学2012年硕士学位论文,第43、66、70、97页)、百度图片及本人拍摄图片等重组而成。

展开的方向之一—灵塔。塔在印度是尊置佛骨舍利之地,西藏佛教在本土文化的基础上产生了活佛制度,又产生了活佛寂灭后保存圣体肉身的制度,塔用来安放活佛的肉身,成为灵塔,尊置于佛殿之内。佛殿之内,灵塔殿与佛像殿按藏佛的观念体系,形成佛殿的整体结构。概而言之,塔在殿中。

展开的方向之二—佛传八塔。前面讲了藏塔的象征之一是佛陀象征,其展开,就是用八塔来象征佛陀的一生。八塔,第一是聚莲塔,象征佛陀出生。话说释迦牟尼降生后,东西南北各走七步,步步生莲;第二是菩提塔,象征释迦牟尼在菩提树下降魔成道;第三是法轮塔,象征释迦牟尼成道后,在野鹿苑第一次为五弟子说法,法轮代表真理,第一次讲解真理,即初转法轮;第四为神变塔,象征佛陀在舍卫城降服外道而使佛教真理得到扩大;第五为天降塔,象征佛陀到上天为其母说法后又从天降下回到世间,继续弘法;第六为息诤塔(又称和合塔),佛教大发展之后,有了内部之争,佛陀以自己的智慧弥合了内部之争,佛教僧团由之成为团结的大集体;第七为尊胜塔,在佛教取得巨大成功之后,佛陀欲以寂灭而彰显佛教的涅槃境界,但众弟子劝其再留,以完成重大事项,佛陀同意再留;第八塔为涅槃塔,象征佛陀完成各项重大事项后,进入涅槃,向世人启示佛教的最高境界。八塔乃由佛陀一生的八个关键点构成的传记,如果说见塔如见佛,那么,见八塔如读佛陀一生,对芸芸众生,有很好的启悟作用。八塔在一些著名寺庙的庙前,让人一望而见,也安置在一些山水间的重要地点。广阔藏区,无论在寺庙前,还是在山水间,所置八塔,讲述着佛陀一生的故事。

展开的方向之三—降魔宝塔。在传说中,西藏塔最初起源之一,就与降魔有关。前面讲了,佛教进入西藏是在松赞干布时期,当此之时,松赞干布一是开始翻译佛经,二是迎取大唐的文成公主和尼泊尔的尺尊公主,并为两位王妃建立大昭寺和小昭寺。传说中,文成公主用阴阳八卦洞观地理,发现西藏地形犹如一个卧躺魔女,于是在西藏全域建12佛寺,以镇住魔女的心、肩、膝、足。传说中,12寺中昌珠寺的塔是松赞干布杀除反对立寺的当地恶龙而筑建,这样塔与寺的起源,皆统一到藏地降魔的大叙事中,具有镇魔功能。前面12寺皆奉佛像而无僧人,西藏佛教建筑以寺为中心,寺以佛像为中心。有僧人的寺庙始于桑耶寺。此寺在赤松德赞时期花12年时间建成,寺中围绕中心乌策大殿的四面有绿、白、红、黑四塔,犹如须弥山四周的四大天王。四大天王的威武之相为降魔之相,绿、白、红、黑四塔,彰显着降魔威力。藏佛与汉佛的区别之一是,汉佛的佛陀皆为慈悲善相,藏佛的佛陀则有两相,一是慈悲善相,一是猛勇恶相,善相以爱人,恶相以除魔,这样降魔恶相与降魔佛塔形成本质上的统一和现象上的体系。

展开方向之四—坛城塔庙。把标准塔在空间的四面和高度上进行扩大,就成了日喀则市江孜地区的白居塔和昂仁地区的日吾其金塔。两塔庙都是塔、寺、殿、龛、像一体,以白居寺最为典型。塔为九层结构,总高32米多,塔座五层,四面八角,内有20佛殿,为标准塔基的扩大,第六层圆形塔罐,内中殿堂供高大三世佛,圆罐之上为方型八角小佛殿,殿外四面各一双佛眼,如尼泊尔塔平台上的佛眼,为第七层,再上第八层为锥形相轮,最高第九层为宝盖塔刹。全塔上下有108道门,通向里面77间佛殿,以及神龛和经堂,塔内殿堂绘塑了十余万佛像,形成了塔-寺-像一体的内容丰富的塔寺。

二、汉地佛塔:艺术形式创新与观念内容重构

汉地佛塔,从时间上,最初来自于印度,经中亚-西域而河西,最后进入汉地,后来有汉藏之间的互动,以及汉地与南亚的互动,由此形成了汉地佛塔的多样性。就其时间与逻辑的统一性来讲,可分为四段:一是印度塔与汉地楼阁建筑在西域的互动,二是在这一互动中形成汉塔的主体类型,三是藏塔和南亚塔加入互动,进一步多样化,四是汉塔在汉文化中形成三种塔互补的审美观念。这仅是一个大框架,具体的演进复杂丰富,但把握这一框架,可以理解汉塔的基本历史和主要内容。下面依次论之。

先讲印度塔与汉文化建筑的互动。印度塔在北传之前,在印度北部的犍陀罗地区,已经有了类型变化,即印度文化在与希腊文化、波斯文化的互动中,桑奇大塔已经转为犍陀罗式塔,主要有两点:一是塔的基台由圆形变为方形,印度观念是天方地圆,希腊观念是天圆地方,而且在基台上加上了希腊柱式;二是塔刹加长,形成与南亚塔和西藏的相轮类似之形,以彰显天界与天神。总之,佛塔北传,犍陀罗塔东传,传到东土,汉文化在接受佛塔的同时,又以汉建筑的楼阁对之进行重构,重构后的楼阁塔进入佛塔的类型竞争之中,同时西传,因此,在塔的这一阶段,在西域与汉地之间,不从时间顺序而从逻辑关联看,可以看到印度塔东传与汉地塔西渐的一个回环运行,如图4:

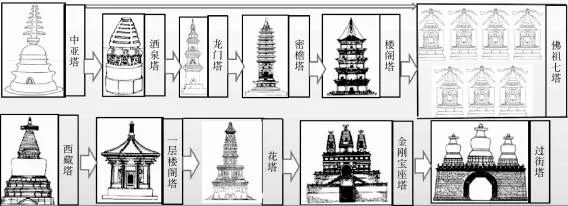

图4 中亚佛塔与汉地建筑在中国西北地区的互动

资料来源:据孙机《关于中国早期高层佛塔造型的渊源问题》(《中国历史博物馆馆刊》1984第6期,第45页)、戴孝军《中国古塔及其审美文化特征》(山东大学2014年博士学位论文,第50-51页)、李梦阳《龟兹地区的佛塔及相关问题研究》(西北大学2012年硕士学位论文,第10-12页)重组而成。

在这一佛塔从印度向汉地的传播中,印度塔是传播路线上的主导者,中国新疆,几乎全是犍陀罗形的佛塔,其多样性的展开,也是在这一基型上的。但随着传播路线的东进,就不断地向汉地建筑模式渐变,直到最后变成汉文化的楼阁式塔。同时楼阁式塔又在这一传播路线上回流,从云冈到敦煌到新疆,都可以看到楼阁式塔的出现。因此,在这期间和这一地域,印度塔与汉地塔的互动,呈现为印塔启动,西域接受,汉地变异,最后形成汉地的重构,内在地讲,就是印塔在传播中一直受到汉地建筑的反向影响,二者在张力中发展,最后,这反向影响最终在汉地本土产生了佛塔的重构。重构后的佛塔一方面以自己的方式展开,另一方面又向西域反向传播,当然越往西,汉塔影响越弱,从而构成了一种佛塔文化的多声部二重唱。

印度塔,以及南亚塔和西藏塔都是覆体或瓶体一层,再上是相轮,再下是基台,基台和相轮两部分可增高,如南亚以及西藏的塔庙,但只是一层。汉地塔不是从塔的理念本身中来,而是从楼阁的建筑形式和与天神相通的观念的结合中来,于是在层级上开始升高,从一层到三层五层七层九层十三层。层级的少与多,本身就呈现了多姿多彩的样貌。如图5:

图5 汉地佛塔在层高上的多样性

资料来源:据戴孝军《中国古塔及其审美文化特征》(山东大学2014年博士学位论文,第75、93、99、104、113页)、李梦阳《龟兹地区的佛塔及相关问题研究》(西北大学2012年硕士学位论文,第33页)的图像重组而成。

汉塔本身的变化只是一方面,更为重要的是,在汉文化中,一个具体物体的性质,是受其整体结构决定的。在印度,塔是佛教思想的中心,在公共场地如此,在修行的石窟和寺庙中也是如此,塔是寺庙和石窟的中心。这一理念传到汉地,汉地最初的佛寺,也是以塔为中心,如东汉洛阳的白马寺和北魏平城的永宁寺。但汉文化中的人进寺庙,与印度的进庙窟的核心理念大不相同,印度人去庙窟瞻仰佛塔,获得死与生的哲学体悟,综合现象之死和本质之生为一体的佛塔,是一最佳的导向启悟的圣物。中国人去寺庙,是为了现世人生的趋福避祸,更需要的是面对一个抚慰心灵的真神。面对寺庙中塑着佛陀真身的大殿和殿前的佛塔,人们无论在内心还是在直感上,关切的都是大殿中的佛陀。从而,佛塔在汉地,随着时间的演进,进行了两个方面的重构。一是塔本身的重构,二是塔与寺的关系重构。在第一方面,印度塔是以舍利为主,并用舍利内蕴的死与生来启悟人心,死灭的涅槃是塔的中心境界,中国的寺庙是为进香拜佛而设,永生的佛像是其核心理念,佛塔主要为了服务于生的理念,进行了外在形式上的改变。如图6:

图6 汉塔结构

资料来源:据晁华山《佛陀之光—印度与中亚的佛教胜迹》(文物出版社2001年版,第150页)、吴庆洲《中国佛塔塔刹形制研究(上)》(《古建园林技术》1994年第4期,第24-26页)的图像重组而成。

汉塔从结构上,首先分为两部分,地上的楼阁般的塔和地下的地宫。印塔里地上塔身平台上的佛骨,到汉塔中被置于地下。这样,地宫与墓与死相关,隐藏在地下,看不见了;地上的塔与庙中的佛像相关,成为生的组成部分。在这一基本区分的基础上,再对塔本身进行区分,有三部分,塔座、塔身、塔刹。汉塔成为生的理念与印塔原有的理念有根本上的差异。为了弥合这一差异,塔刹呈现为印塔的缩小模型,强调着印塔美感形式的重要性。另外,对于犍陀罗塔来讲,相轮部分彰显的是天界,而汉塔要突出的是人世。因此,犍陀罗塔的相轮缩小为塔刹,既保留原意,又不抢夺对佛殿的关切,在塔的地上整体中占最大比例的塔身以楼阁呈现,强调了人世的情怀。通过这样的艺术形式创新,重构了佛塔的观念内容。

虽然汉佛从艺术形式和观念内容上都进行了改变,但其原样是佛骨中心,在感受上,与人间之生的观念,还是有所不合。在这一中印思想的对立与调合中,汉塔进行了两方面的变化:一是佛塔从寺庙的中心,移向边缘,乃致一座寺庙,有塔也可(这是佛教之塔的原样),无塔也可(这合汉地的心理)。因此,当汉地寺庙演进到明代,呈现标准形制时,是没有塔的。这样,寺中设塔或不设塔,在于住持的理念。巡观汉地的佛教寺庙,有的有塔,有的无塔。有塔的,有的在寺的正中(古代的原样),有的在边缘(有具体缘由)。二是对佛塔的内容进行了重构。塔,作为一种建筑形式,进入汉地,不是与汉文化的宗教思想接轨,而是与汉文化中的亭台楼阁体系接轨。或者更准确些说,在中印文化的互动中,汉塔具有双重内涵:一方面,它是佛教思想中作为涅槃思想体系中的塔,另一方面,它又是汉文化亭台楼阁体系中的塔。这两种内涵既相互独立,又相互关联,还相互换位。一个中国的士大夫,无论是寺内的塔还是寺外的塔,都既可将之作为佛教思想的象征,由之进入佛教的思想之境,也可将之作为亭台楼阁的一种,进入中国士人心性之中。且举两例:

一是唐代岑参等人在慈恩寺中登上佛塔,岑参的感受,如其在《与高适薛据登慈恩寺浮图》中所写:

塔势如涌出,孤高耸天宫。【在塔外,以下观上】

登临出世界,磴道盘虚空。【入塔内,登高】

突兀压神州,峥嵘如鬼工。【到塔顶层时的初感】

四角碍白日,七层摩苍穹。【仰观】

下窥指高鸟,俯听闻惊风。【俯察】

连山若波涛,奔凑似朝东。【远眺】

青槐夹驰道,宫馆何玲珑。【近睹】

秋色从西来,苍然满关中。【自然景观,生天地之思】

五陵北原上,万古青蒙蒙。【历史景观,发兴亡之叹】

净理了可悟,胜因夙所宗。【得出形而上感悟】

誓将挂冠去,觉道资无穷。【产生一种人生新识】

一点也无佛学感悟,而乃古代士人常见的心绪。其思想,与陈子昂《登幽州台歌》完全一样,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。这两种心绪完全可以互换,透出了汉地的塔与汉地的台完全可以互换。塔是亭台楼阁的一个组成部分。

二是宋代王安石《登景德塔》:

放身千仞高,北望太行山。

邑屋如蚁冢,蔽亏尘雾间。

…………

与岑参一样,了无佛学的感悟,乃中国士人的情怀,所表达的思想,与王之涣《登鹳雀楼》基本相同,“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”。这里登塔之感与登楼之感完全可以互换,暗示着,塔即是楼。当塔与亭台楼阁可以互换时,塔已经完全汉化了,包括它所内蕴的佛教思想也汉化了,佛与道与儒,乃至其他思想,都处在汉文化的整体功能场的互动之中而汉化了。

然而,塔从起源和性质上,又是佛教的,而且塔不但有最初北传而来的塔,后来藏塔从中国西藏由雪域高原而来,以及南亚塔从南亚而来,在这多元互动中,从建筑形式上讲,基本的主潮是北传塔的汉化和西藏塔进入汉地,因此,基本上讲,汉地塔的主调,呈现为图7:

图7 中亚塔在汉唐以来与西藏塔在元代之后对汉佛塔的影响

资料来源:据戴孝军《中国古塔及其审美文化特征》(山东大学2014年博士学位论文,第26、27、80、104、117页)、王楠楠《炳灵寺石窟第169窟过去七佛图像研究》(《南京艺术学院学报》2022年第3期,第104页)重组而成。

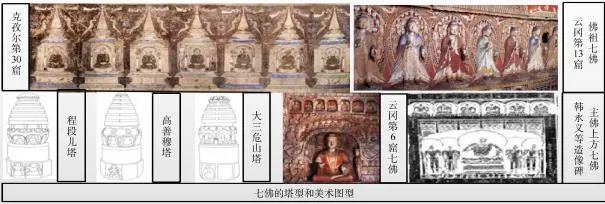

如图7所示,犍陀罗塔经西域而汉地,基本上定型为三种类型。两种是汉塔的主型,图7上排的汉塔四型中,前两型是中国西北地区在中亚与汉地的互动中形成的两型,可称为西域型或西北型塔。上排的后两型,密檐塔和楼阁塔是汉地塔的主型。此外,还有一种类似于西藏八塔的佛祖七塔。佛祖七塔是讲释迦牟尼佛及在其之前出现的六位佛陀,依次为过去庄严劫毗婆尸、尸弃、毗舍浮,现在贤劫拘留、拘那含牟尼和迦叶,彰显了佛陀的悠久传统。七佛实际上来自于犍陀罗佛塔中的八佛,即在七佛之后再加上弥勒菩萨。这一方面与印度的圣数相合,另一方面,弥勒是未来佛,这样八佛体现了两种结构:一是前六佛为过去佛,释迦牟尼为现在佛,弥勒为未来佛,是时间三界;二是已灭的七佛为佛,弥勒为菩萨,彰显了从佛到菩萨的演进,又与藏佛的理念相同,即菩萨达到了佛的果位,只是为了普度众生而暂不成佛,从而菩萨等同于佛陀。在犍陀罗,正因为有两重含义,主要是八佛图像,在塔上,体现为八面塔。这七佛一菩萨的八佛塔,从犍陀罗到中亚到中国西北,开始出现分化,形成了两个系统:一是八佛图不断出现,在北凉时代的新疆、甘肃都有,如图8:

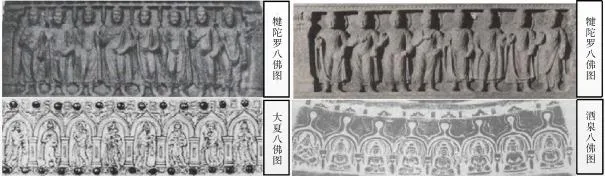

图8 印度-中亚-中国西北的八佛图

资料来源:王楠楠:《魏晋南北朝至隋唐过去七佛图像源与流》,南京艺术学院2022年博士学位论文,第54、55、109页。

二是八佛图转为七佛图,与中印思想的互动相关。在克孜尔石窟第38窟七佛与弥勒被分在不同壁面,同时此窟中还出现了七佛塔。把弥勒菩萨从佛陀中除去,只留七佛,这一转变体现了两种理念:一是汉佛观念中佛陀与菩萨有了等级上的差别,佛陀高于菩萨;二是把八佛的过去、现在、未来的思想转变成从当今的释迦牟尼追溯到过去六佛,体现了悠长的祖系,进入了中国的尊天敬祖思想。敬祖思想正好与塔的内容契合,在克孜尔第38窟中,不但七佛与弥勒分开,而且还形成了七佛塔的壁画,进而出现了西北的佛塔在一座佛塔的塔身中刻上七佛的形制。在中国文化的观念中,由远祖而来的祖先体系与现在的当权家长又形成了过去与现在的紧密联系。为了突出祖与今,佛教艺术又产生了一种新型图像,这就是主像为释迦牟尼,主像之上为七佛,释迦牟尼的两次出现,体现了时间上的紧密关系,释迦牟尼灭后进入七佛体系。这一图像更加突显了中国文化尊天敬祖的审美惯例,在克孜尔石窟(第114窟)、炳灵寺石窟(第169窟)、云冈石窟(第6窟、第8窟、第11窟等)以及北魏的石碑中不断出现这一符合中国文化审美观念的现在佛与过去七佛的关系。这一绘画上的七佛图像,又使我们进一步理解塔形上的七佛图像。七祖佛塔在石窟壁画中出现,是与窟的整体结构相配合的,在佛寺出现,是与佛寺的整体结构相配合的。佛寺相当于释迦牟尼作为现世佛的前显,七佛之塔,作为奠天敬祖的提醒。图像在绘画和佛塔上的体现,应是一个相互关联、在相同的逻辑基础上的进程。这样,从历史与逻辑的统一上,七佛图像作为一个整体,从魏晋南北朝到隋唐到宋代,有一种体系性的演进,其演进可以从佛塔、佛窟、佛寺方方面面体现出来,具体而言,可大致分为佛塔两形和石窟两形,如图9:

图9 七佛的基本形制

资料来源:据王楠楠《魏晋南北朝至隋唐过去七佛图像源与流》(南京艺术学院2022年博士学位论文,第100-101、109、139、146、182页)重组而成。

如图9所示,七祖佛塔分为两型,一为七塔各一佛形成组塔,一为一塔的塔身刻有七佛。七祖佛像在窟、寺、碑中又分为两型,一为七佛成组出现,如图9云冈第13窟所示,一为七佛以过去佛作为现在释迦佛主体的陪图,如图9中云冈第6窟和韩永义等造像碑中所见。从塔的角度讲,随着佛教寺庙向着中国观念的演进,七佛在塔上,就体现为宋代江南的七祖佛塔,如乐清真如寺、天台国清寺、宁波韦塔寺的七祖佛塔,成为寺庙的一个组成部分,深化了中国型佛寺尊天敬祖的内容。从更广的角度看,西藏的佛传八塔和汉地的佛祖七塔,都是从印度的佛骨崇拜的涅槃境界向中国的佛像崇拜的现实境界转换,但西藏强调的是现世佛的榜样力量,汉地彰显的是历史性的敬祖精神。

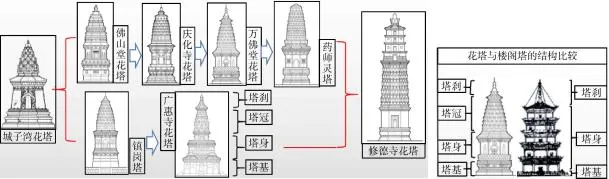

回到图7的汉地佛塔上。汉地佛塔,如图7所呈现,主要分为两大类:一、犍陀罗塔从中亚-西域进入汉地,成为汉化主流的密檐塔、楼阁塔以及佛祖七塔,这部分最早成为汉地塔的主体。二、由于元代朝廷尊崇藏传佛教,于是西藏佛塔进入内地,如图7的下层所示,主要有以下类型:一是藏塔原样地进入,如北京的白塔;二是藏塔与楼阁塔的最初型即一层塔相互动,成为西藏塔与汉化楼阁塔之间的连接点。这类主体一层无楼的塔,既可加层成为楼阁式塔,也可不加层,主体由方而圆,与藏塔关联起来,因此层塔身,彰显了汉塔的灵活性;三是金刚宝座塔,在大型宝座上列东、西、南、北、中五座密檐塔,整体看为藏塔,上部五塔为汉塔,乃汉藏结合的佛塔;四是过街塔,据说起于元代,在城镇交通要道上建塔,下为通道,上为佛塔,元奉藏传佛教,因而塔为藏塔。过街塔意味着佛塔从寺庙进入文化层面,成为既关乎宗教又超越宗教而具有普遍文化意义的审美标识。藏佛塔延伸到过街塔,与楼阁塔延伸为河岸上的风水塔和都市里的文昌塔一样,具体的功能和内容都已经离开佛教,而成为文化中的普遍标识,但在审美形式上还是佛塔外观,形成不是佛塔又是佛塔,是佛塔又不是佛塔的文化对象和审美对象。因此,藏式过街塔和汉式的风水塔、文昌塔的出现,体现的正是中国文化自身的创造性。

汉地塔在自身的多元演进中,在宋辽金时期产生了一种新型塔式—花塔,主要集中在北京、天津、河北地区。三地区目前尚存的花塔,辽四座,宋两座,金两座。花塔也曾向全国扩散,目前除这几个地区外,辽宁省、山西省、甘肃省也有尚存的花塔,这一新型佛塔新奇曾经显赫一时,但到“元代以后就濒于绝迹”。花塔在宋辽金文化的互动中产生,也有学人从更广的角度将之联系到印度文化中佛教和印度教的塔庙。但直接从建筑类型学看,花塔是在最初的一层楼阁塔的基础上,在阁顶加上夸张的花饰而来。从审美观念看,在上塔面加以更多的花饰,可能与花间词、花鸟画以及辽金审美有所关联,由于花塔只繁盛了两三百年,因此其形制还在尚未完全定型的演进之中,从图10可见:

图10 花塔的类型演进、观念关联及与楼阁塔的结构比较

资料来源:据尚校戌《京津冀地区花塔研究》(北京建筑大学2019年硕士学位论文,第9、11、37、42、44、46、48、51、53、76页)中的图像进行重组而成。

图10呈现了花塔重在强调塔身上花饰,将之作为塔身顶上的一个专门部分,其重要性等同于楼阁塔中的楼层,实际上是把楼阁塔中的塔刹扩大,成为塔冠。在修德寺花塔中,可以看到当初建造时一方面要增加塔的高度,另一方面又要突出塔冠的花饰,于是在花饰层之上再加一个楼阁层,这是力图把原有的楼阁塔与新出的花塔进行综合而产生的结果。宋辽金的花塔,虽然没有被后世继承,但却为中国人一直活跃的创造心灵,留下了一种物态化的存在。

三、云南塔:艺术形式创新与观念内容重组

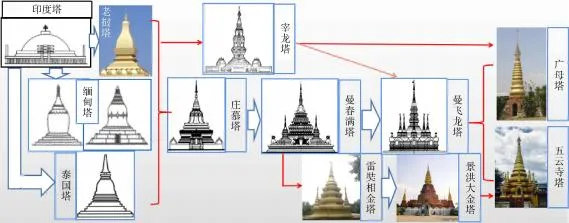

佛教思想和佛塔传入中国云南,有三条路线,两条是在中国之内的传播,一条是跨国传播。国内的两线,一是唐代的汉密与禅宗传入云南,主要在以洱海、滇池为中心的滇中地区,以密檐式塔和楼阁式塔的形式出现,崇圣寺三塔为其代表;二是西藏佛教传入云南,主要在以迪庆、丽江为中心的滇西地区,丽江金塔和香格里拉白塔可为代表。境外之线,即由泰国、缅甸、老挝的上座部佛教及佛塔传入云南,主要在以西双版纳为中心的滇南地区。东南亚的佛塔,来自印度又有所变异。因此,从更大视野来看,佛塔南传从大的节点来讲,有两次变化,一是从印度塔到南亚塔,二是从南亚塔到滇南塔,如图11所示。

图11 滇南佛塔的来源与分类

资料来源:据王晓帆《中国西南边境及相关地区南传上座部佛塔研究》(同济大学2006年博士学位论文,第58、64、76、79、80、82、89、105、109页)、张浛予《云南南传上座部佛塔地域化演变机制研究》(云南大学2015年硕士学位论文,第28、48、51、52、60、68、83、91页)、韩佳睿《云南德宏州南传上座部佛塔研究》(云南大学2018年硕士学位论文,第14、16、23页)中的图像改编而成。

以桑奇大塔为代表的早期印度塔传到南亚,有三大方向的变化,一是由突显佛骨的涅槃境界为主到强调佛像的佛陀崇拜为主,典型地体现在斯里兰卡塔中佛龛在平台上的出现和在尼泊尔塔中佛眼在平台中的出现;二是以宇宙象征为主转为以圣山象征为主的演进,典型地体现在柬埔寨(巴戎塔)和爪哇(婆罗浮屠);三是塔身的半球型覆体在缅甸、泰国、老挝变成圣瓮、圣钟、圣瓶之形,同时覆体上的平台消失转变为相轮。从南亚塔向滇南塔的演进,主要体现在缅、泰、老三国的塔上,以缅甸塔为代表。缅甸塔的基形本来有两类,一为钟型,一为瓮型。如仅以缅甸塔自身而论,钟型应更主流,但在缅甸塔与泰国塔的比较中,泰国塔以钟型为核心,把瓮型作为缅甸塔的主体进行国别区分更为容易。而南亚塔向滇南塔传入的主流,是缅甸的钟型塔。因此,在这一传播的主链条中,滇南塔在缅甸和滇南的两种文化互动中,其演进主线,如图12所示,体现为从缅甸钟型塔到景洪庄慕塔,以明接暗转为主;从庄慕塔到景洪曼春满塔,由暗转变为明转;从曼春满塔到曼飞龙塔,完成了从缅甸塔向滇南塔的转变,滇南特色完全彰显出来。

图12 缅甸塔向滇南塔的逻辑演进

资料来源:据王晓帆《中国西南边境及相关地区南传上座部佛塔研究》(同济大学2006年博士学位论文,第82、105、109、126页)及百度图片重组而成。

缅甸塔的结构分为五个部分—塔基、塔座、塔身、相轮、塔刹。景洪庄慕塔与之基本相同,但有两点值得注意:一是下部的塔基和塔座与上面的相轮和塔刹得到了强化,特别是高度和细部装饰上的增加,体现了文化和审美上的叠加与增添。二是塔身的形状,虽然钟形保持不变,但钟的上部有十个椭圆形,如带眼睛的孔雀羽毛,这样缅甸塔钟形象征的狮子吼声,变成了孔雀的悦音。盈江允燕塔是另一形式的体现,钟底的塔座是两圈莲花,钟身上部又是一圈莲花。塔身只有钟之形,钟的下部有浮雕天神图案七尊,钟的上部是一圈上开莲花,从而塔身已非钟之质,转为与花与神相关的观念。如果不考虑缅甸塔的来源,是完全可按滇南观念自行定义和展开的。从庄慕塔到曼春满塔,钟形仍在,但只是塔身的一部分,塔身的主体,由缅甸塔的其他塔形中也有的宝墩,转为三层多瓶、既平行相叠又竖上相叠的主体。在尺度上,三层叠瓶大而顶上钟形小,新生的叠瓶意义极为突出,原有的钟形意义小而无彰,这是两种文化互动中的意义置换,滇南本土观念得到了突显。从曼春满塔到曼飞龙塔,塔身的三层宝墩转变为三层宝瓶,身体变细而身长加高,三层宝瓶形成了塔身的整体,钟形变小而与原有相轮结合,构成了相轮整体。至此,滇南观念得到了完全的突显。缅甸塔的钟形虽仍存在,但已经融入滇南塔的整体形象之中,特别是三层宝瓶从内在和外形上进一步与钟形融为一体,如图11中的广母塔、五云寺塔,以及姐勒大金塔、洞上允塔、风平塔等,钟的形意几乎消失。另一显著的理路,是以曼春满塔的三层宝瓶形成塔身主体,进行更为自由的展开,形成如雷奘相金塔、雷奘相白塔、景洪大金塔、普文白塔等多种多样的塔形,以多种方式彰显着滇南的本土观念。

从类型学的角度看,滇南塔由庄慕型到曼春满型到曼飞龙型的演进,以及进一步从曼飞龙型向广母型和雷奘相型的演进,一方面是由缅甸塔向滇南塔的演进,另一方面,构成了滇南塔自身的体系展开。在这一滇南塔系中,还要加上的要项,一是泰国以圣钟为塔身的塔系和缅甸以圣瓮为塔身的塔系之间的关系,以及在缅甸塔对滇南塔的影响中,也有泰国塔的影响内蕴在其中,实际是缅、泰、滇三种文化的佛塔的互动;二是老挝以宝瓶为塔身的佛塔对滇南塔的影响,这从勐海县勐遮镇宰龙佛寺内的宰龙塔中体现出来,如图11所示,宰龙塔又与曼飞龙型塔和广母塔有着类型学上的演进关系。如果说,前面讲的逻辑演进是从南亚塔向滇南塔的演进主线,那么,这两种一隐一显的类型,构成了演进副线,三线一道形成了滇南塔的类型学核心,由图11中的滇南塔八型所构成,进而展开为多种多样的滇南塔的类型体系。在这一类型体系中,既有南亚塔的重要因素,又是滇南塔自身的艺术创新和观念重构。从更广的角度来说,有远古从东南亚一直到江浙广大地区的百越文化共性,以及由之而来的近代演进在滇南的文化结晶;从语言上,中国滇南傣族、壮侗语诸民族,与缅甸掸族、老挝佬族、泰国泰族,还有越南泰族、印度东北部阿萨姆等,有着密切的亲属语言关系。滇南傣族在千年的历史演进中,形成了自身的本土文化。

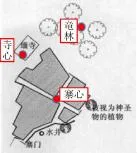

滇南的佛教文化,经公元前后、唐代、明代,在滇南本土文化与周边文化多次互动中融合,在滇南的村寨中,形成了傣族村寨的“三中心”空间景观现象,所谓“三中心”,一是村寨内以寨心石为核心的象征体系,由历史悠久的传统文化塑形,形成与日常生活紧密关联的思想习俗,体现为传统思想基础上的世俗生活;二是建于村寨外又紧邻村寨的以佛寺为核心的寺心,是已经与本土文化融合了的佛教思想,以超然的宇宙人生思想与传统思想互补,体现为基于世俗关系而又对之进行升华的神圣境界;三是在村寨之外又紧邻村寨的竜林。傣族村寨的三中心如图13:

图13-1 傣寨三中心之一

图13-2 傣寨三中心之二

图13-3 树包塔(铁城佛塔)

资料来源:图13-1郭建伟、张琳琳:《傣族风土聚落与建筑中的“双中心”空间特征研究》,《建筑学报》2020年第8期,第115页;图13-2王晓帆:《中国西南边境及相关地区南传上座部佛塔研究》,同济大学2006年博士学位论文,第173页;图13-3韩佳睿:《云南德宏州南传上座部佛塔研究》,云南大学2018年硕士学位论文,第15页。

竜为与华夏之龙类似的神兽,华夏之龙主要与水相关,水不在深,有龙则灵,傣族的竜则主要与树相关,一片树林被指认为竜林,林中所有的树就有竜的神性,林即成为神林,树成了神树,其内在精神,是以神竜的观念,建构了人对自然敬畏以保持人与自然和谐相处的生态思想。正是在竜林的观念中,佛塔在滇南有了一种新的类型,即树包塔。塔在树之中,树塔又由塔所围绕,如芒市遮放镇的户弄塔和芒市友谊路步行街的铁城佛塔。树包塔以生动的形式,象征了传统文化与佛教文化的融合。佛教在与竜林的互动中,又以佛教的方式将菩提树、无忧树、婆娑树,贝叶棕,香樟、黄樟、睡莲,文殊花等100多种植物作为佛树,把竜林观念佛教化了,同时又把佛教思想竜林化了。在这一文化的互动与融合中,透出了南亚塔在滇南的演进内涵:从曼飞龙塔、广母塔、五云塔诸类塔中,都可以感受到从塔身到塔刹不可分割的形式统一,皆如一棵圣树由地向天的生长,以及由之而来的长于天地间的灵性。最后,从塔与寺的关系看,南亚佛寺的核心是塔,构成塔寺一体且以塔为中心的境界,滇南佛寺的寺心是殿,塔在寺中的位置并不固定,而依寺的整体空间以及寺中其他要项,即围绕佛殿的戒堂、僧房、鼓房、学堂,以及有些寺中安排的立像、卧佛、幡杆、水池、树林等的总体关系而定。从塔在寺中的位置和功能看,滇南塔不同于南亚塔而与汉地塔相同。然而,塔从其起源始,在佛教艺术中就有核心地位,因此,塔在滇南,也与所有佛教文化圈的塔一样,既在寺中又在寺外,发挥着重要的文化和审美功能。然而,从滇南村寨文化的三中心互动互补互持而形成的圆融结构来看滇南佛塔的体系结构和文化特色,其在文化互动中的艺术创新和观念重构,与汉地塔和西藏塔一样,同样是非常明显而富有自身特色的。

总而言之,中国汉地、西藏、云南的佛塔建筑,都是根据自身文化的特点,在跨文化的文明互鉴中,不断地进行着艺术的形式创新和观念内容重构,创造出具有中国特色的艺术类型和审美境界。

(原文出处:《首都师范大学学报(社会科学版)》2024年第1期,注释从略。)

作者简介:张法,四川大学中华多民族文化凝聚与全球传播省部共建协同中心教授、博士生导师。

微信公众号二维码

微信公众号二维码

微信公众号二维码

微信公众号二维码